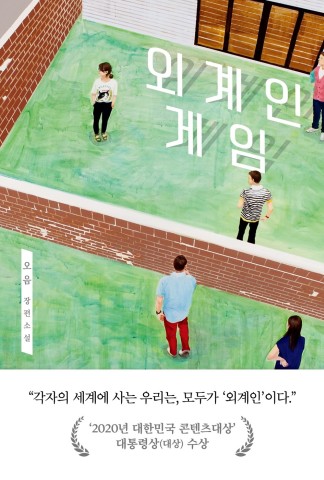

‘외계인 게임’은 현실에서 도망친 다섯명의 이야기를 담은 옴니버스 소설이다.

이야기의 배경은 파키스탄의 훈자(Hunza). 그곳에 서로 다른 시기에 각기 다른 이유로 온 사람들이 모이게 되고, 동향이기도 하겠다 어쩌다 서로 친해지게되면서 서로 이야기도 나누고 근처를 돌아볼 때 함께 다니게도 되는데, 그러면서 생각지도 않았던 것을 깨닫거나 느끼며 일종의 치유를 받는 이야기를 그리고 있다.

먼저 감탄이 나오는 것은 구성이 꽤 좋다는 거다. 다섯명 각자의 이야기는 모두 개별적이라 할 수 있지만 그것이 이들이 마지막으로 함께 보기로 한 파수(Passu)와 그 과정에서 했던 외계인 게임으로 이어지면서 전체가 하나의 이야기가 되도록 잘 짰다.

자연히 같은 장면을 각자의 시점에서 묘사한 것들도 나오는데 그게 서로가 다르게 느끼고 생각하는 것을 드러내기도 하고 전에는 제대로 보이지 않던 걸 더 선명하게 알 수 있게 해주는 역할도 해서 상당히 짜임새 있다는 느낌을 받는다.

대게 ‘사람들’이라고 퉁쳐서 얘기하긴 하지만 그렇다고 결코 일반화되지 않는 각각의 개인들만의 개성이랄까 다름을 ‘외계인’으로 비유한 것도 재미있었다. 소설 속 ‘외계인 게임’ 역시, 어떻게 보면 단순한 술자리 게임처럼 보이기도 하지만, 등장인물들의 속내를 암시하고 또 드러내게하는 장치로서 사용해서 이야기를 흥미롭게 끌어내준다.

이들이 서로에게 영향을 끼치며 자신을 직시하게 하거나 필요했던 위로가 되는 것도 나름 어색하지 않게 그려냈다.

다만, 그 클라이막스라고 할 수 있는 파수에서의 전개와 연출이 썩 마뜩지 않았다. 안그래도 중간 중간에도 좀 미심쩍은 부분이 있었는데, 그래도 그건 소설에서 다 그리지 못한 (그럴 수밖에 없었을) 사정이 있었을 것이라 넘긴다 쳐도, 이건 좀 받아들이기 어려웠기 때문이다. 아니, 그간의 관계와 경험으로 변화가 일어났던 게 아니었냐고. 이전까지의 이야기를 생각하면 그런 식으로 터지는 것도 이상하고, 심지어 그게 그렇게 해소가 되버린다는 것은 더 이상하다. 이게 뭔가 대충 얼버무리며 끝내려는 듯한 느낌이 준다.

그러다보니 이야기를 마무리 하며 작가가 전하려고 하는 메시지도 썩 잘 와닿지 않는다. 마무리 좀 더 신경썼으면 좋았으련만.