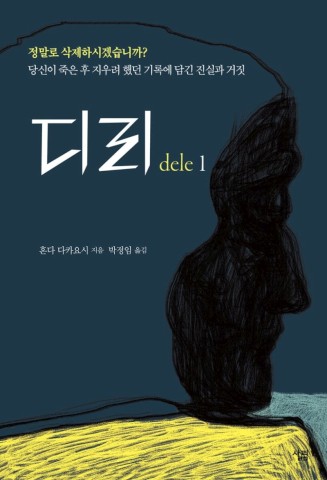

‘혼다 다카요시(本多 孝好)’의 ‘디리(ディ-リ) 1’은 디지털 장의사라는 것을 소재로 한 인간 드라마다.

시작부터 꽤나 호기심을 자극한다. 이미 많은 사람들이 상상해보았던 것을 소재로 사용했기 때문이다.

디지털 장의사라는 것은 사실 그렇게 특별한 소재는 아니다. 디지털 시대가 오고 많은 사람들이 비밀스런 것들을 개인 공간에 보관을 하면서, 우리는 이미 죽고난 후 그것들이 만천하게 드러나면 어떻게 될지를 상상해오곤 했다. 흔한 우스개소리로 ‘내가 죽거든 하드를 포맷해줘’라는 말이 고정 멘트처럼 자리를 잡았을 정도다.

디지털 장의사는 그것을 직업으로 행하는 사람이라는 작은 아이디어가 더해진 것인데, 이는 이미 이용되고 있는 ‘잊힐 권리’ 서비스를 사후에 진행하도록 시행 시점만 조금 바꾼 것이라고 할 수도 있다. 지금의 잊힐 권리 서비스가 기왕에 공개된 정보를 지우는 일이라는 것인것이라면 디지털 장의사는 당초에도 비공개였던 것을 계속 비공개 상태이게 해주는 것이라는 것도 다른 점이다.

이 약간의 차이의 쉽게 예상되는 여러 문제들을 불러온다. 그 중에서는 역시 디지털 장의사에 의해 지워지길 원했던 정보가 공개될 가능성이 있다는 게 가장 큰데, 그 때문에 초반에는 이 어설픈 설정에 좀 미심쩍은 눈길을 보내기도 했다.

그러나, 이 소설에서 디지털 장의사가 얼마나 현실성있느냐 하는 것은 그리 중요하지 않다. 그것은 어디까지나 여러 사람들의 죽음과 그 후 남겨지는 사람들에게 관여하게되는 계기를 마련해주기위한 장치에 지나지 않기 때문이다. 오히려 처음부터 의뢰인들의 비밀을 드러낼 생각이었다. 디지털 장의사란 직업은 애초에 그것을 훨씬 간단하게 할 수 있게 해줌으로써 극이 빠르고 수월하게 진행되도록 하는 장치에 더 가깝다는 말이다.

저자가 보여주려고 하는 것은 어디까지나 인간 드라마다. ‘dele.LIFE’에 서비스를 신청하는 사람들은 모두 각자만의 상황과 이유가 있는데다 그것이 죽음과 밀접하게 연관되어있기 때문에 자연히 애틋함을 자아낸다. 그리고 그것이 부메랑처럼 돌아와 그 일을 하고 있는 주인공들에게로 연결된다.

소설은 작게는 각 의뢰인에게 숨은 비밀을 풀어가면서 크게는 주인공들의 사연을 풀어가는(채워가는) 형태를 취하고 있다. 그래서 계속 별개의 이야기가 나오는 옴니버스 구성이면서도 전체적으로는 하나로 이어지는 느낌을 주기도 하며, 다음엔 어떤 의뢰인의 사연이 나오는지 뿐 아니라 주인공들의 비밀과 사연은 무엇일지도 궁금하게 한다. 각 사연들을 미스터리처럼 풀어낸 것도 이야기를 재미있게 읽을 수 있게 한다.

다만, 전체적으로 인간찬가에 가까운 드라마를 일관되게 선보이는만큼 그 끝이 다분히 정해진 느낌이 드는 면이 있다. 구체적인 것은 다를지언정 어떤 기조일 것이라는 것은 눈에 선하다는 거다. 긍정적으로 보면 통일성이 있는 것이겠지만, 또 다르게 보면 긴장감이 없는 것이기도 하다. 중간에 무슨 이야기가 나오든 그게 진실인지 아니면 오해인지가 대부분 가늠이 되기 때문이다.

그래서 더 이야기를 어떻게 마무리 짓느냐가 중요할 것 같다. 주인공이라 할 수 있는 ‘유타로’ 뿐 아니라 소장인 ‘케이시’와 ‘마이’의 이야기도 아직은 떡밥만 던져놓은 수준인데, 과연 dele.LIFE와 이들의 이야기를 어떻게 끝맺을지 궁금하다.