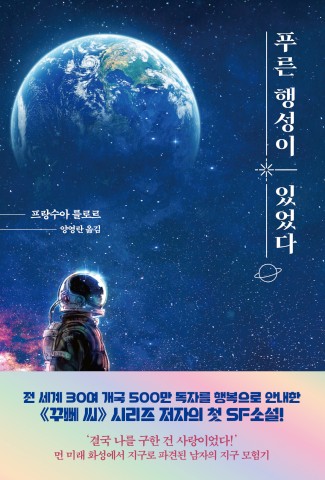

‘프랑수아 를로르(François Lelord)’의 ‘푸른 행성이 있었다(Es war einmal ein blauer Planet)’는 정신과전문의가 선보이는 첫 SF 소설이다.

정신과전문의이자 ‘꾸뻬 씨’로 유명한 작가이기도 한 저자가 갑자기 SF 소설을 썼다고 해서 깜짝 놀랐다. 뭐랄까, 결이 좀 다르다고 생각했기 때문이다. 그러나, 넓게 보면 썩 그렇게 결이 다른 이야기도 아니다.

SF 소설은 과학적인 상상력을 정말로 흥미롭게 보여주는 부류도 있지만, 그것을 주인공들이 특정한 행동을 하게 만드는 장치로써 사용하는 것도 있고, 선택의 기로에 설 수밖에 없게 만드는 배경을 만드는데 쓰기도하고, 단순하게 메시지를 강조하는 양념같은 용도로만 사용하는 것도 있다.

이 소설은 이런 점들을 꽤나 잘 이용하고 있다고 할 만하다. 화성에서 살아남은 유일한 인류라는 점을 통해 화성인들만의 독특하다 할 수 있는 사회, 그들이 가진 결여같은 것들을 잘 보여주기도 하고, 다시 지구로 향한다는 것을 통해 이후 이야를 흥미롭게 이끌어가기도 한다.

기술적인 소재나 묘사에 대한 집착이나 미련같은 것이 없기 때문에 적당히 독자가 SF적인 상상력을 발휘하게 하면서 하려는 이야기에 집중해 그것을 잘 풀어내기도 했다.

글 솜씨도 좋아서, 두 사람의 이야기를 모두 1인칭 시점으로 전개하는 건 나름 독특한 구성을 했지만, 잘 읽히고 몰입감도 있다.

인간에 대한 생각거리 역시 잘 던진다. 다소 디스토피아적인 사회는 그것을 강조하며 독자를 진지하게 사색해보게 한다.

이 리뷰는 문화충전200%를 통해 출판사로부터 책을 받고 작성했다.