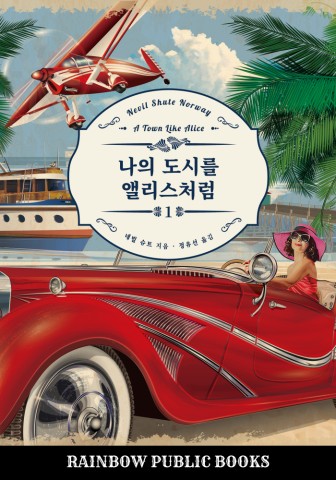

‘네빌 슈트(Nevil Shute)’의 ‘나의 도시를 앨리스처럼(A town like Alice)’은 한 여인의 놀라운 삶을 그린 소설이다.

1950년 출간작인 이 소설은 크게 2개의 이야기로 이루어져있다. 하나는 제2차 세계 대전에 휘말리면서 겪게 된 강제 행진을 담은 것이고, 다른 하나는 호주에 정착하면서 모두가 떠나가던 마을을 바꿔놓는 이야기를 담은 것이다.

전쟁 경험을 그린 것은 마치 직접 경험한 것처럼 사실적으로 그려졌다. 운나쁘게 전쟁 포로가 되어버린데 그치지 않고, 포로로서의 대우도 받지 못한 채 이곳 저곳으로 끌려다녀야만 했던 고난이 잘 담겼다. 거의 고문에 가까운 강제 행진으로 사람들이 하나 둘 죽어나가는 이야기 등은 당시 일본군이 얼마나 잔인했는지를 엿볼 수 있다.

다만, 전쟁 피해국인 한국인의 입장에서는 생각보다 말랑해 보이기도 했다. 딱히 행진 외에는 별 다른 핍박을 받은 것 같지 않아서다. 이들은 생각보다 일본군과 대화도 많이하고 그를 통해 이익을 취하기도 한다. 현지인들에게서도 강제 착취가 아니라 거래라는 형태로 물자를 가져간 것처럼 그려졌다. 게다가 부분적이나마 인간적이거나 명예를 중시하는 모습을 보이기도 해서, 한국인이 흔히 생각하는 일본군과는 인상이 많이 다르다.

전쟁 피해와 그에 대한 혐오에서 새삼 온도차가 느껴진다. 특히 명예 어쩌고 하는 부분에선, 과연 일본을 오리엔탈 판타지로 대하는 서양인이 쓴 글이라는 생각이 절로 들었다.

이런 면모는 역사적 사실을 그대로 그린게 아니라 소설로서 다시 썼기 때문에 생긴 것이기도 할 것이다. 아마 배경을 말레이로 바꾼 것도 역사에서 자유롭게 쓰려고 그런 게 아닌가 싶다.

덕분에 이야기는 상당히 잘 읽힌다. 주인공의 활약도 더욱 두드러지며, 그 속에 피어나는 희생정신이나 동정심, 로맨스도 아름답다. 호불호가 있을법한 기독교 판타지도 자연스럽게 녹아서 이야기를 더욱 꾸며준다. 여기서의 경험과 만남이 호주로도 그대로 이어져, 서로 다른 이야기임에도 통일감을 유지한다.

‘유산’이라는 꽤나 익숙하고(그러나 한국인에게는 괴리감이 큰) 고전적인 장치를 사용하긴 했지만, 단지 그것 때문에 그럴 수 있었던 것이 아니라 주인공 자체가 그런 사람, 그럴 수 있는 사람이라는 점도 잘 표현했기 때문에 매력적으로 읽힌다.

다만 찝찝한 점은 호주에서의 이야기가 전형적인 서양식 개척물의 모양새를 하고 있다는 거다. 그래서 그것이 당연하고 올바른 것처럼 만들기 위해 호주 이주민이나 호주 원주민들을 좀 무책임하거나 무능하게 그렸다. 애써 낮추거나 하는 것은 아니다만 장사나 무역, 사회와 경제 거의 대부분에서 모두가 주인공 하나만 못해서 오히려 인종과 국가간의 급 차이가 있음을 지능적으로(덜 노골적이게) 담은 것처럼도 보인다.

물론, 주인공의 선지안이나 진취적인 면모를 강조하려다보니 상대적으로 그렇게 된 것도 있긴 하다만, 그걸 감안하고 봐도 좀 과한 느낌이 있다.

이야기는 상당히 괜찮다. 잘 읽히는데다 재미도 있고 구성도 잘 했다. 그러나 역사물이나 시대물로서는 마냥 좋지만은 않다. 출간일을 생각하면 아마 전쟁 후 남아있던 감성이 이런 판타지를 그려내게 한 게 아닌가 싶다.