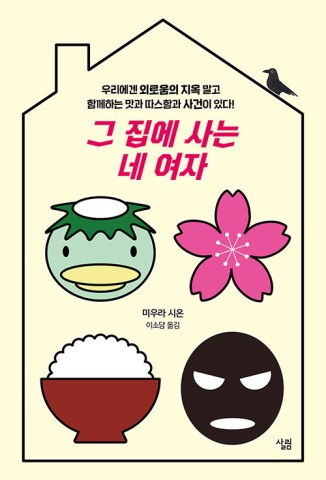

‘미우라 시온(三浦 しをん)’의 ‘그 집에 사는 네 여자(あの家に暮らす四人の女)’는 평범한 듯 독특한 네 여자들의 이야기를 그린 소설이다.

마키타가(家)에는 네 여자가 산다. 집에서 자수 교실을 하는 사치와 그녀의 어머니인 쓰루요, 그리고 우연한 사정으로 오게되어 그대로 계속 살게 된 선후배사이의 직장인 유키노와 다에미다. 이들은 얼필 보면 평범해 보이고, 그들이 모여 사는 그곳에도 특별할 것 없는 일상들만이 흘러갈 것 같다.

그러나 이들에겐 차마 평범하다고는 하지 못할 독특한 점들이 있으며, 그것이 어쩌면 그저 묻혀 지나갈만한 일들도 다시 발굴해내고 일종의 사건으로 마주하게 만든다. 덕분에 이 소설은 좀처럼 지루하지가 않다.

물론 지면의 대부분은 그녀들의 일상을 담아내는데 할애하고 있고, 그것이 무난하고 일상적인 드라마를 보여주는 것은 사실이다. 하지만 그러는 와중에 불연듯 툭 튀어서 등장하는 화잿거리와 그것이 만들어내는 뒷 이야기가 꽤나 흥미로워서 그 전까지의 무난한 일상이 확 깨게 한다. 그래서 전체적으로는 평범한 이야기인데도 의외로 유별나고 재미있게 읽힌다.

이야기를 질질 끌지않고 빠르게 전개하는 것도 그런 인상에 한 몫 한다. 저자는 그를 위해서 거의 전지적 관찰자에 속하는 존재들을 등장시켰는데, 이 느닷없는 서술 변화가 조금은 황당하기도 하지만, 덕분에 여자들만을 중심으로 해서는 하기 어려운 이야기도 막힘없이 풀어내는데 큰 역할을 한다.

일부 과장된 면이 있기는 하나 대체로 현실적인 이야기로 이뤄진 이 소설을 조금은 더 코믹하고 판타지스럽게 느끼도록 만들기도 한다. 이것은 또한 앞서 얘기했던 ‘과장된 면’을 덮어주는 효과도 있어서 픽션적인 허용이라는 식으로 얼렁뚱땅 넘어가게 만들기도 한다. 노골적이고 낯 두꺼워 보이기도 하지만 참 적절하고 유효한 장치인 셈이다.

등장인물들을 엮어내는 것도 잘했다. 그런 식으로 한 사람이 다른 사람과 엮이고 각자의 이야기가 풀려나오면서 마지막 이야기까지 꽤 물 흐르듯이 잘 이어진다.

약간의 느슨한 허용, 그것만 있다면 재미있게 볼 수 있는 소설이다.