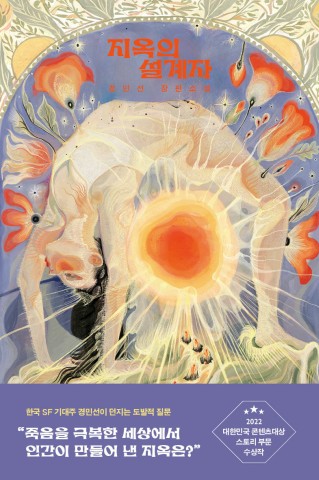

‘지옥의 설계자’는 인공 지옥을 소재로 한 소설이다.

나름 흥미로운 소설이다. 가상세계를 이용해 특정한 성격, 테마를 가진 세계를 창조하고 그곳에서 벌어지는 일을 그렸다는 점은 딱히 새롭거나 할 것도 없으며 그것은 심지어 그게 지옥이라고 하더라도 마찬가지이기는 하다만, 거기에 얽혀있는 인간들의 이야기와 드라마가 있기에 꽤 동하게 하는 점이 있다.

그런점에서 생각해볼만한 거리이면서 자극적이기도 한 소재들을 사용한 것은 꽤 적절했다. 그것이 과연 이후 이야기가 어떻게 전개될지, 또 그 결말은 어떻게 나게 될지를 궁금하게 만들기 때문이다.

가상의 지옥 ‘지옥 서버’의 모습도 꽤 볼만했다. 지옥 수감자들에게 행해지는 형벌도 은근히 공감점이 있는 것이라서 지옥스러움을 느끼게 했고, 모종의 목적을 위해 지옥을 가로지르는 모험같은 전개도 썩 나쁘지 않았다.

다만, 전제와 결말 부분은 아쉬움이 컸다.

소설에서와 같은 이야기가 그럴듯하고 공감가며 몰입감이 있으려면 먼저 ‘자아 뉴런’이라는 것이 단지 인간의 복사본이나 일부를 담은 재현품에 불과한 게 아니라 생전의 인격에서부터 연속적으로 이어진 일종의 인간과 동등하다는 걸 납득시킬 필요가 있다. 그러나, 그 가장 중요한 것을 생략했기 때문에 단지 데이타로 장난치는 것이 어째서 형벌이고 산 사람에게 두려움까지 줄 수 있는 진짜 지옥과 같은 역할을 할 수 있다는 건지 이해하기 어렵다. 전작이 있는 소설이라는데, 전작을 봤다면 달랐을까.

결말도 다소 뜬금없다. 많은 일들을 겪으며 거기까지 도달해서는 내리는 결론이 그거야? 등장인물들의 사고와 행동이 어떤 흐름으로 돌아간 건지 이해하기 어렵다.

이 결말이 중간 중간의 이상한 점이나 누락된 것들이 쌓여서 만들어진 것이란 점도 부정적이다. 그것 자체는 그렇게 큰 일이 아닐 수도 있고 그래서 넘어갈 수도 있다. 정말로 별게 아니라면 말이다. 그러나 그걸 중요한 계기나 장치로 사용한다면 그럴 수 없다. 볼 때는 일단 넘어가자 했던 것들도 결말에 이르러서는 역시 문제였다고 느끼게 된다.

흥미로운 면도 있고, 이야기의 재미도 없지는 않으며, 모험극처럼 펼쳐지는 장면 묘사도 나쁘진 않다. 그러나, 이야기와 그걸 엮어주는 장치 등이 좀 더 정리되었으면 좋았겠다.