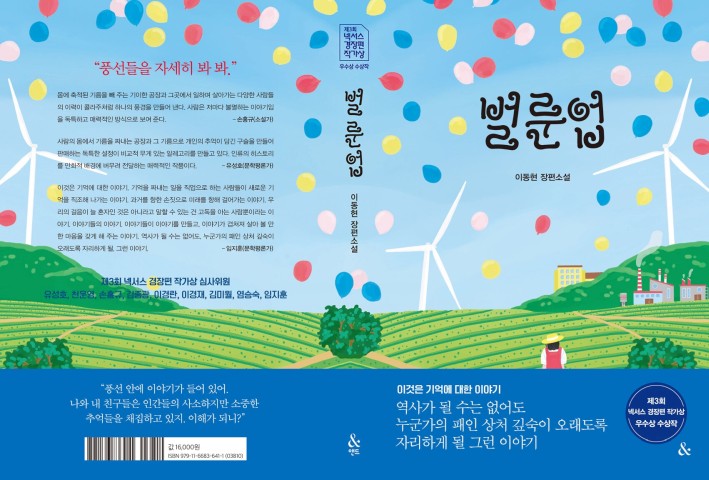

‘벌룬업’은 인간의 몸에서 기름을 짜는 공장을 중심으로 한 사회에서 벌어지는 이야기를 그린 소설이다.

그냥 보면 ‘이게 뭔 소설이지?’ 싶다. 뭔가 기묘하고, 이상하게 걸리는 설정과 이야기가 좀 불친절하게 전개되기 때문이다.

SF라는데, 별로 SF같지도 않다. ‘사밀라아제’라고 하는, ‘아밀라아제(아밀레이스)’ 짝퉁같은 정체불명의 약품과 그걸 이용한 알 수 없는 시술같은 건 좀 그런 느낌을 풍기기도 한다. 그러나, 그게 딱히 과학적이어 보이지는 않고, 다분히 판타지적이거나 오컬트적인 요소도 있으며, 무엇보다 주요한 배경이라거나 장치인 것이 아니라서 보통 생각하는 것처럼 소위 ‘SF적’이지는 않다.

이야기도 꽤나 일상적이다. 기묘한 공장을 중심으로 그곳 노동자들로 이뤄진 사회의 구성원들이 어떻게 살아가는지를 시점을 바꿔가며 마치 옴니버스처럼 구성했다. 그래서, 일종의 인간 드라마에 더 가까워 보인다.

얼핏 옴니버스같지만 딱 그렇지는 않아서, 각각이 개별적으로 완성된 서사를 갖추었거나 한 것은 아니다. 뭔가 시작될 것 같더니 느닷없이 끝나는 게 있는가 하면, 다른 이야기들을 전체적으로 조망하는 것 같은 이야기도 있다. 그런 것들은 다른 누군가의 이야기를 통해서야 비로소 짜 맞추어지는데, 그게 이 소설을 하나로 구성한 이야기로 보게 한다.

그렇다고 모두가 하나로 모아지는 그런 이야기인 것은 또 아니다. 여전히 옴니버스같은, 여러 이야기의 집합인 성격을 띈다.

그를 통해 그려낸 기묘한 이야기는 어쩌면 우리네 인생을 비유한 것 같다.

이 리뷰는 컬처블룸을 통해 출판사로부터 책을 받고 작성했다.