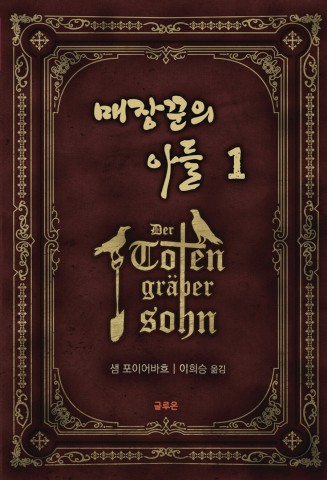

‘샘 포이어바흐(Sam Feuerbach)’의 ‘매장꾼의 아들(Der Totengrabersohn) 1’은 이후 이야기를 기대하게 하는 시리즈 1편이다.

제목인 ‘매장꾼의 아들’은 무슨 비유같은 게 아니라 말 그대로 매장꾼 일을 하고 있는 아버지를 둔, 자기 역시 매장꾼으로서 일을 하고 있는 ‘파린’을 가리키는 말이다.

그의 매장꾼의 아들이자 매장꾼으로서의 삶은 썩 좋다고 하기 어렵다. 늘상 썩어가는 시체와 함께하는 직업이라서 그런 것 뿐 아니라, 사람들이 그를 바라보는 시선도 곱지 않기 때문이다. 그는 말하자면 힘없고 가난한 시골 마을에서조차 차별받는 밑바닥의 밑바닥 처지인 것이다.

그의 아버지는 그런 자신의 처지를 온전히 받아들이고 순응한 것처럼 보인다. 그러나, 아직 혈기왕성하고 젊은 18세 파린은 아버지의 소위 ‘현명한’ 이야기를 차마 충동적으로 따르지 못하고, 심지어 상황까지 의도치않게 꼬이게 되면서 뜻밖의 모험을 하게 된다.

이야기 시작부는 ‘판타지라 그러지 않았나?’하는 의문이 들게도 한다. 판타지라기엔 마법적인 요소보다 오히려 시대적인 이야기가 더 주요해 보여서다. 이는 1권이 일종의 배경을 보여주는 단계라 할 수 있어서 더 그런 것 같다. 작품 속 세계가 어떻게 돌아가는지나 주요 인물들의 위치와 캐릭터 등을 보여주는 게 많은만큼 전체적인 이야기 진행은 좀 느린 느낌도 든다. 그만큼 배경과 묘사에 공을 들인 셈이다. 그래서 그런지 특별히 중세에 대한 사전지식이 없어도 각박한 작품속 세계관(시대상)을 충분히 느낄 수 있으며 그게 인물들의 행동이나 생각에도 충분히 공감할 수 있게 만든다.

그건 저자의 필력이 꽤 좋기 때문이기도 하다. 전개를 자연스럽게 이끌어나가기도 하고, 그걸 담아낸 문장도 좋기 때문에 전체적으로 이야기가 흥미롭고 흡입력도 있다. 캐릭터도 매력적으로 잘 그려냈다.

그래서, 이들의 이야기가 어떻게 이어질지 그 여정이 이르르는 곳은 어디일지 기대하게 한다.

내용 외적으로, 매끄럽게 읽히지 않는 부분이 있는 번역과 편집은 다소 아쉽다. 음차한 용어를 당연히 알거라고 가정하고 별도의 주석 등을 붙이지 않은 것도 그렇고, 기사관련 호칭 중 ‘스콰이어’만을 음차해서 쓴 것도 그렇다. 이미 ‘종자’라던가 ‘종기사’처럼 널리 쓰이고 의미 역시 적절한 용어가 있는데도, 심지어 병사, 장교, 기사, 시동 등은 번역해놓았으면서도, 유독 이것만 음차해 쓴다는 건, 대체 무슨 의도인건지, 쫌 마뜩잖다.