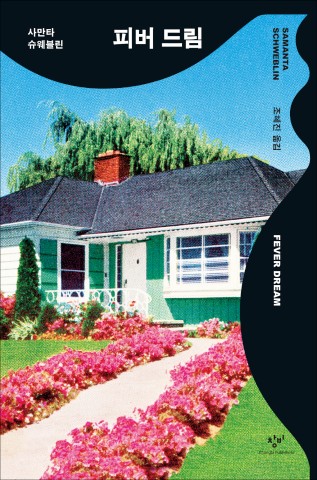

‘사만타 슈웨블린(Samanta Schweblin)’의 ‘피버 드림(Distancia de rescate)’은 독특한 양식이 눈에띄는 기묘한 공포 소설이다.

가장 먼저 눈에 띄는 것은 이 소설만의 독특한 형식이다. 처음부터 끝까지 소년과 여자 두 사람의 대화로만 이뤄져 있으며, 이야기는 오로지 둘이 서로에게 또는 혼자말처럼 내뱉는 말을 통해서만 만들어진다.

이런 특징은 이야기가 객관성을 잃게 만드는데, 두 사람이 어떤 문제를 앓고있으며 그 때문에 정신이 온전하지 않고 다른 인물들과의 일화에서도 서로 어긋나는 경우를 보이기도 해서 더 그렇다.

이는 이야기가 전체적으로 기묘하고 무슨일이 벌어지고 있는 것인지 알 수 없는 분위기를 풍기게 하는데, 거기에 신비한 무속인과 시술까지 등장해 그런 분위기에 숟가락을 얹는다.

심지어 저자는 그것을 전혀 풀어낼 생각없이 그저 조장해 놓기만 한다. 그래서 독자는 처음부터 끝까지 거의 무슨말을 하는 건지 잘 모르겠는채로 이야기를 보게 된다. 보통 소설이 ‘이게 뭐야’로 시작하더라도 ‘그렇구만’으로 끝이 난다면, 이 소설은 ‘이게 뭐야’로 시작해서 그대로 ‘이게 뭐야’로 끝이난다.

소설이 쓰인 배경을 모른다면 그저 그렇기만 한 소설이 될 가능성이 크다.

이 소설은 사실 대단히 시사적인 소설이다. 그래서 관련 배경을 알기만 한다면 저자가 부러 감추며 은근히 암시하기만 했던 장면들이 무엇을 의미하는 것인지도 쉽게 읽히고 그런 이야기를 통해 저자가 전하려는 메시지가 무엇인지도 뚜렷하게 보인다. 알고 보면 되게 친절하고, 그렇기에 뻔하기도 하다는 얘기다. 왜 이야기가 두루뭉술하게 전개되어 그런 상태로 끝나는지도 더 이상은 신경쓰이지 않는다. 그것은 하나도 중요하지 않다는 것도 충분히 이해가 된다.

그래서 다시 돌아보면, 상세를 풀어내려고 하는 대신에 그로부터 야기된 사건과 사람들 사이에 생겨나는 공포와 혼란만을 집중적으로 그려낸게 꽤나 적절한 선택이었던 것 같다. 주관적인 발언과 경험으로 그러한 면을 부각시킨 것도 그렇다. 그 덕분에 꽤 강렬한 몰입감과 서스펜스를 느낄 수 있었기 때문이다. 만약 초반부터 이게 그러한 이야기라는 것을 알고 있었더라면 소설의 그러한 장점들도 대부분 빛이 바래보였을 것이다.

대신, 소설을 읽고난 후에 반드시 해설을 필요로 한다. 대단히 시사적이라고 해봐야 결국엔 지역적인 얘기일 뿐, 설사 같은 사건이 있었더라도 상세는 지역마다 다르므로 소설에서의 힌트만으로 그런 문제를 자연스럽게 떠올리기는 좀 어렵기 때문다. 꽤 지역색이 강한 소설이라는 말이다. 솔직히 ‘옮긴이의 말’이 없었다면, 과연 이 소설에 감탄할 사람이 얼마나 있을까 싶다.

아쉬운 점은, 영어판본의 제목을 그대로 음독한 ‘피버 드림’은 그렇게 잘 와닿지 않는다는 것이다. 널리 쓰이는 표현도 아닌데 번역도 해놓지 않고 그냥 붙여놓은 것도 맘에 안들고. 의미나 주제를 생각하면 차라리 원제가 더 적절해 보이는데, 이미 동명의 유명 판타지 소설1도 있는 마당에, 굳이 이 이름을 써야했나 잘 모르겠다.

-

드라마 ‘왕좌의 게임(Game of Thrones)’의 원작 소설 ‘얼음과 불의 노래(A Song of Ice and Fire)’ 시리즈로 유명한 ‘조지 R. R. 마틴(George R. R. Martin)’이 쓴 뱀파이어물이다. ↩