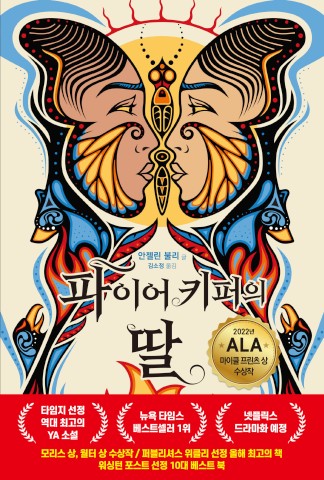

‘안젤린 불리(Angeline Boulley)’의 ‘파이어키퍼의 딸(Firekeeper’s Daughter)’은 한 인디언 공동체에서 벌어진 사건을 그린 소설이다.

책을 열면 좀 놀라게 된다. 이런 책은 새삼 오랫만이기 때문이다. 지면을 아끼고, 내용을 꽉꽉 채워넣은 책 말이다. 글자 크기도 작아 전체적으로 좀 이전 출판 경향을 따른 느낌이다. 그래서 보려면 좀 제대로 각잡고 보는 것이 좋은데, 애초에 그렇게 가볍게 볼만한 내용을 담은 것도 아니기 때문에 별로 단점같진 않다. 굳이 나눠서 내는 것보다는 이렇게 내는 편이 훨씬 좋기 때문이다. (개인 취향이긴 하다;)

소설은 꽤 흥미로운데, 소재부터가 그렇게 흔하게 다뤄지는 것이 아니기 때문이다. 인디언 사회의 이야기라니, 좀처럼 볼 수 없는 것 아닌가.

이건, 이런 소설을 쓰는 것이 좀 조심스러운 면이 있어서 그런 게 크다. 자칫 허황된 찬양이 되거나 부정적인 편견을 만들어 낼 수도 있고, 혹시라도 그렇게 된다면 거한 비난을 피할수 없기 때문이다. 그래서 대부분의 작가들은 아예 이런 이야기를 쓰지 않음으로써 그런, 작가생활까지 위험에 처할 수도 있는, 문제를 피하고자 한다.

그렇다보니 흑인, 인디언, 이민교포처럼 해당 사회에서 소수라 할만한 자들을 대상으로 하는 이야기는 대부분 그 사회에 속한 사람들에의해 쓰여지게 된다. 그들만이 그런 최악의 경우에서 자유로울 수 있기 때문이다. 당연히, 이 소설도 그렇다.

오지브웨 원주민 작가가 쓴, 해당 지역사회와 사람들의 이야기를 그린 내용은 꽤나 볼만하다. 앞서 말했듯 쉽게 접하기 어렵기에 그렇기도하지만, 지역사회에 속한 작가라서 더 내밀한 부분들을 사실적으로 써내서 그렇기도 하다.

덕분에 다수인 이주민들의 언어를 주 언어로 하면서도 여전히 계승하고 있는 원주민들의 언어나 문화같은 것들을 엿볼 수도 있고, 섞이면서 생기게 되는 정체성이라든가, 반쯤은 폐쇠되어있는 원주민 사회기에 벌어질 수 있는 문제, 그리고 원주민과 이주민 사이에서 여전히 벌어지는 인종차별 같은 것들을 볼 수도 있다.

그런 문제의 연장에서 사건을 보여주고 비밀을 파헤치는 일종의 형사 드라마같은 전개를 사용한 것도 꽤 괜찮아서 이야기 자체의 흥미로움을 올려주기도 한다.

원주민, 이주민, 그리고 그사에서 난 혼혈이라는 캐릭터도 꽤 적절해서 독자의 이입을 적당히 끌어내기도 하고 양쪽을 자연스럽게 오가며 이야기를 진행시키기도 한다.

일종의 형사 드라마같은 전개라고 한 것과 달리 미스터리적인 면은 좀 아쉬운데, 이야기가 좀 전형적인 면이 있기 때문이다. 그래서 뒷심은 다소 아쉽다는 느낌도 남는다.

넷플릭스에서 드라마화가 예정되어있다고 하는데, 원작 관련해서 최근 좀 문제가 있기도 했었던지라, 과연 어떻게 각색이 될지 좀 궁금하다.