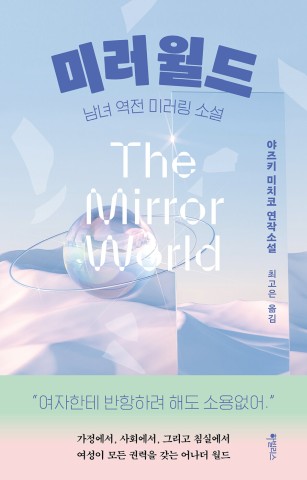

‘야즈키 미치코(椰月 美智子)’의 ‘미러 월드(ミラーワールド)’는 여성우월 사회를 그린 페미니즘 소설이다.

첫 인상은 대단히 부정적이었다. 최근 자칭 페미니스트들이 변태적으로 변형해 자기들의 행위를 합리화를 하는데 사용하는 ‘미러링’ 같은 용어를 그대로 사용했기 때문이다. 이건 물론 한국어판을 만들면서 덧붙여놓은 걸거다. 그러나, 제목인 ‘미러 월드’는 원제 그대로이고, 그렇기에 혹시나 같은 부류의 편협한 주장을 담고있는 책은 아닐지 우려스러웠다.

그런데도 결국 집어든 것은, 보지도 않고 속단하지는 않으려 한 까닭이다.

그리고 다행히, 이야기 자체는 그렇게 소위 ‘미러링’적이게만 쓰여진 것은 아니었다. 여러 이야기들은 (생각하기에 따라서) 꽤 여러가지로 해석해볼 여지가 있으며, 그것이 이야기를 꽤 일본 풍자적인 무언가로 느끼게 하기 때문이다.

대표적인 게 소설 속 남녀역전 세계가 현실세계의 연장에 있는 것으로 얘기된다는 거다. 남성우월주의적인 사회가 ‘남성의 여성에 대한 폭력’을 금지한 국제법 이후로 역전이 되었다는데, 이 법이라는 것 자체도 한쪽 성별이 다른쪽 성별에 대해 행하는 것만을 다루는 성차별적인 것인데다1, 그 후에 바뀐 사회라는 것도 고작 여성우월적인 남성차별사회라고 하는 것이라서 양쪽 모두에 대한 비꼼으로 해석할 여지를 남긴다. 소설 속 역전사회가 완전한 성반전사회가 아니라 기존에도 있던 여성 우대적인 부분은 유지한채 남성이 우위에 있던 부분만 가져간다든가, 반대로 여성우월적으로 바뀌면서 더 끔찍한 측면을 갖게되기도 했다는 점 같은것도 좀 그렇다.

설정부터 실로 소설 ‘이갈리아의 딸들(Egalias døtre)’을 답습하고 그 일본판을 내논 느낌이다. 현지화를 한만큼 보다 일본사회에 밀접한 문제들을 담고있는 것이 장점이라면 장점이겠다. 한국 사회는 일본 사회와 비슷한 점이 많기에 이 책은 한국인에게도 어느정도는 와닿을 만하다.

물론, 잘 이해가 안가거나 납득이 되지 않는 점들도 여럿 있다. 애초에 소설의 목적이 분명하기에, IF 세계를 배경으로 한 가상의 이야기라지만 계속 현실의 일본 사회에 대입해서 보게 되고, 그게 때때로 ‘일본은 그래?’라고 생각하게도 만들기도 한다. (반대로 일본인이 한국인이 쓴 이야기를 본다면 ‘한국은 그래?’란 생각을 할 것이다.)

그 중에는 생각도 못할, 깜짝 놀랄만한 게 있기도 하다. ‘포 사이즈’가 대표적이다. ‘포 사이즈(Four size)’란 일본식 영어인 ‘쓰리 사이즈(Three size)’처럼 신체 사이즈를 한데 묶어 일컫는 신조어다. 남녀역전 사회에서는 가슴둘레, 허리둘레, 엉덩이둘레, 남성의 발기 전 성기 길이를 말하는데, 이걸 현실 일본의 이야기로 바꾸면 여성의 성기 크기를 공공연히 묻고 답하며 평가까지 한다는 말이 된다. 아무리 성진국이라지만, 이게 맞나? 할만큼 가히 충격적이다.

‘이갈리아의 딸들’을 답습한 책이라서 그런지, 이 책도 전혀 남녀의 상황을 완전히 역전해서 그리지는 않는다. 얘기하고 싶은 부분만을 가져와 남녀 상황을 그때마다 적당히 바꿔 얘기하는 식이라 종종 억지스럽다는 느낌을 받기도 한다. 기본적으로 남자와 여자의 신체적인 특징 자체는 긍정하는 설정을 했기 때문에 더 그렇다. 신체적인 강점을 전제하고 하는 발언이나 행동을 그것 없이 행하는 것은 꽤나 황당하게 느껴지기 때문이다. 이런 점은 차라리 남성성과 여성성 자체를 바꿔놓은 듯이 그렸던 ‘이갈리아의 딸들’이 더 나았다고 느끼게 한다.

특정 현상에 대해 마치 정답이라는 듯 ‘이래서 이렇다’고 의견을 제시하는 것도, 너무 개인적인 생각처럼 느껴져 썩 공감할 순 없었다.

이렇게 여러 걸리는 부분들이 있기는 하지만, 그렇다고 단지 특정 부류의 편협한 사고를 퍼트리기 위한 이야기인 것처럼은 보이지 않는다. 소설에는 단지 성차별적인 사람들과 그 피해자 뿐 아니라, 동조자, 거부자, 성차별은 잘못된 것이라 생각하고 또 얘기하는 사람들까지 여러 부류가 등장하고, 그것이 여기에 담긴 이야기들에 좀 더 생각의 여지를 갖게 하기 때문이다.

다만, 끝까지 의문스러운 것은 왜 굳이 남녀역전 사회를 그릴 필요가 있었냐는 거다. 일본의 성차별 문제들을 그저 남녀만 적당히 바꿔서 그렸을 뿐, 남성우월 성차별 사회가 아니라면, 또는 여성우월 성차별 사회라면 달랐을 무언가를 보여주거나 하는 것도 아니고 그렇다고 이런 성반전 자체가 생각의 틀의 깨주게 한다든가 하는 것도 아니기 때문에 왜 굳이 이런 이야기를 써야 했는지 모르겠다. 심지어 몇몇은 괜히(별 의미없이) 더 역겹게 바꾸기까지 하면서 말이다.

오해를 불러일으킬 수 있는 픽션 요소를 여럿 섞은 것도, 조심해서 다뤄야 할 주제를 다룬 소설이라는 걸 생각하면, 썩 긍정적으로 보기 어렵다.

아직도 현실에 남아있는 더러운 성차별의 이모저모를 알리고 개개인의 변화 필요성을 얘기하고 싶었다면, 그냥 그걸 그대로 그리는 걸로 충분했던 것 아닌가.

-

이는 현행법의 조악함을 꼬집은 것으로도 해석할 수 있다. 실제로 과거 한국법은 오로지 여성(부녀)만이 강간 피해자가 될 수 있다는 식으로 명시되어 있었다. 평균적인 신체조건을 따져 피해자가 될 가능성이 높은 여성을 보호하기 위한 것이었다고 합리화해볼 수도 있으나, 개인차를 무시하고 남성은 성폭력 가해자가 될 수 있을 뿐이지 피해자는 될 수 없다고 대놓고 선을 그어버린 명백히 성차별적인 법이었다. 이는 2013년 ‘부녀’를 ‘사람’으로 바꿈으로서 개선되었다. ↩