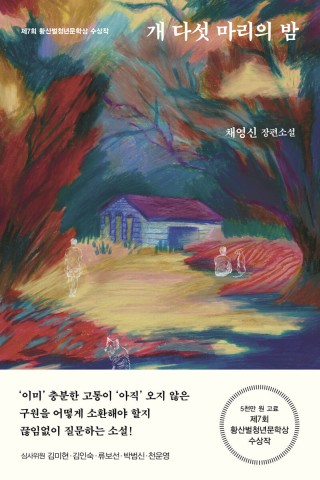

‘개 다섯 마리의 밤’은 주변에 휩쓸리며 비극으로 치닫는 모자의 이야기를 그린 소설이다.

이야기는 민감한 형사사건으로 시작해, 특수한 상황에 놓여있는 ‘박혜정’네 가정사를 거쳐, 이건 뭐하는 작자들인지 절로 뜨악하게 만드는 뒤틀린 여인들의 이상한 모임으로 이어지면서 대체 이를 통해 무슨 이야기를 하려고 그러는가를 심히 궁금하게 만든다.

이야기는 선천적인 다름을 안고 태어난 사람이나 범상치않은 환경 등 민감하고도 자극적인 소재를 사용한데다, 거기에 다분히 사이비스러운 종교색을 덮으며 다소 당황스러운 전개를 보이기도 하기에 뒤로 갈수록 은근히 눈살을 찌푸리게 만들기도 한다.

평범한 일상을 살아온 사람들이라면 소설 속 인물들의 심리와 행동이 쉽게 와닿지는 않을 것이다. 초반부터 조금씩 작은 것들부터 그러한 면모를 쌓아가기는 한다만 그런다고 하더라도 막상 ‘나라도 그러겠다’는 심정까지는 끌어내지 못하기 때문이다. 그만큼 소설 속 모자의 상황은 너무 특수해서 쉽게 공감이 가지는 않는다.

그러나 그 세부에서 보이는 각 인물들의 행동 방식 같은것은 전체 그림과 달리 꽤나 현실적인 면모도 많이 담고있다. 그것이 이 소설을 비현실적이라는 비공감 너머로 ‘아, 이거…‘라는 공감대를 형성하는 요인이기도 하다.

소설의 제목인 ‘개 다섯 마리의 밤’은 호주 원주민들이 추운밤 개 다섯마리를 끌어 안아야만 체온을 유지할 수 있었다는 데서 따온 것으로, 얼핏 서로 의지하면 그만큼의 추운 밤도 충분히 날 수 있다는 긍정적인 말처럼도 들린다. 그러나, 다르게 보면 그렇게까지 하지 않으면 깜빡 죽어버릴 정도로 지독히 추운 밤이라는 부정적인 말이기도 하다.

소설은 후자의 의미로 구원이란 없는 암울한 현실을 보여준다. 그렇다고 완벽한 올가미 같은 건 아니라, 곳곳에 ‘이랬다면…‘하는 지점도 있는데, 그게 더욱 이들을 안타까운 시선으로 보게 한다.