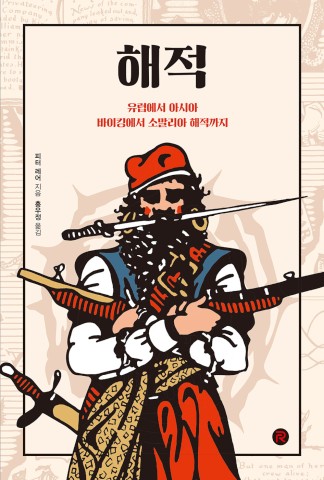

‘피터 레어(Peter Lehr)’의 ‘해적: 유럽에서 아시아 바이킹에서 소말리아 해적까지(Pirates: A New History, from Vikings to Somali Raiders)’는 판타지가 아닌 실제 해적들의 이야기를 담은 책이다.

대중에게 알려져 있는 해적의 이미지는 실제와는 많이 다르다. 그들의 특정한 요소만을 강화하고, 특별한 캐릭터를 부여함으로써 긍정적인 주이공이 될 수 있도록 보정한 여러 작품들을 통해서 실제와는 다른 판타지를 가진 무언가로 대단히 포장이 되었기 때문이다.

해적이라 하면 보통 모험이나 탐허같은 것을 떵올린다만, 실제로는 그런 것들보다는 생존과 그를 위한 약탈로 점철된 삶이었다고 보는 게 맞다. 애당초 해적의 탄생부터가 그런 이유였기 때문이다.

이런 근본적인 이유는 최초의 해적에서 뿐 아니라 최근의 해적들에게서도 공통적으로 나타나는 요소이다.

해적질이라는 게 목숨까지 걸어야 할만큼 큰 리스크를 동반한 것인데도 불구하고 정말로 사활을 걸고 해적질에 뛰어든 이유는 대부분 진짜로 사활이 걸렸기 때문인 경우가 많았다. 굶어서 죽느니 차라리 한탕의 기회라도 노려보자고 한 사람들이 많았다는 거다.

그렇기 때문에 해적의 삶은 치열하기도 했지만, 어떤 면에서는 꽤나 느슨하기도 했다. 해적들의 목적이 전투나 살육같은 게 아니라 생존을 위한 약탈에 초점이 맞춰져 있었기 때문이다.

현대에 알려진 악명과는 달리 대부분의 해적들이 전투없는 승리를 갈망했다는 것이나, 그것이 원대로 이뤄지지 않아 대패하기도 했다는 것은 현대의 해적 판타지에 익숙한 사람들에겐 꽤나 깨는 이야기다.

이것은 어느정도 의도된 것이기도 해서, 픽션을 통해 널리 알려진 연예인으로서의 해적이 아닌 진짜 해적들의 삶을 보여줌으로써 해적의 실제 역사는 물론 현대에 다시금 등장한 해적들에 대해서도 이해할 수 있게 하는 역할을 한다.

낭만이 빠진 해적들의 이야기는 삶의 짠내가 나는 재미없는 것처럼 읽히기도 하지만, 그들이 왜 그렇게 되었는지나, 어떻게 그렇게까지 할 수 있었는지를 주변 역사를 통해 살펴보는 것은 나름 흥미롭기도 하다.

개인적으로 해적들을 긍정하고 싶은 생각은 전혀 없다. 자신의 어려움을 다른 사람들을 해치는 것으로 풀려고 했던 악락함은 결코 무엇으로도 합리화 할 수 없는 것이기 때문이다. 그러나, 당시를 어떻게든 살아내려 했던 사람들의 치열함만큼은 느낄 수 있어, 새삼 이유없는 무덤은 없다는 말을 생각나게도 한다.