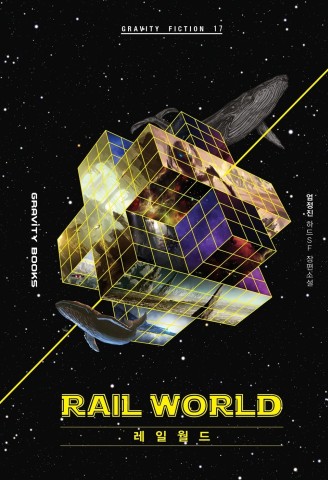

‘레일월드’는 하드SF 스페이스 오페라를 표방하는 작품이다.

과학을 기반으로 했다고는 하지만 어디까지나 상상력을 발휘해 써낸 것이기 때문에 많은 SF 작품들이 판타지와 별 차이가 없는 경우가 많다. 막말로 똑같은 것도 주문을 통해 구현하면 판타지, 기계를 통해 만들어내면 SF가 된다고 해도 될 정도다. 마치 게임의 스킨처럼 속은 같으면서 껍데기만 살짝 다른 그런 느낌이랄까. 오죽하면 사이언스 판타지라고도 하겠는가.

하드SF는 그런 ‘상상력만을 사용한 판타지’에서 좀 더 과학적인 개연성을 높인 장르라고 할 수 있다. 예를 들어, 끊임없이 움직이는 기차를 등장시킨다면 거기에 사용하는 에너지원은 무엇이고 그게 어떠한 이유로 충분히 공급되는지를 명확히하는 식이다.

그런 점에서 생각하면 이 소설은 좀 하드SF와는 거리가 있어 보인다. 당장 독특한 레일월드의 실존 가능성에 대해서도 별 얘기가 없는데다, 뒤로가면 과학과는 좀 동떨어진 일종의 미스터리 크리쳐물 같은 분위기가 되어버리기 때문이다.

후반부에 뭔가 거대한 톱니바퀴의 일부를 파헤친 것 같은 분위기를 만들지만, 막상 그 실체는 모호하며 왜 그런 일을 벌인 것인지도 제대로 설명되지는 않는다. 그러기는 커녕 어찌 고차원적인 존재의 생각을 저차원인 자들이 이해할 수 있겠는가 하는식으로 뭉개버리기 때문에 결국엔 꽤 많은 물음표를 남기며 껄적지근하게 끝나버린다.

후반부에 이르기 직전까지 중요하게 생각하던 것이 갑자기 증발해버리기도 한다. 결말부에 다시 꺼내 조금 봉합을 하기는 한다만, 애초에 왜 그렇게까지 일을 벌였는지를 잊었다는 듯 행동하는 구간이 있어서 좀 이상하게 느껴지기도 한다.

그런데도 꽤 재미있게 볼 수 있었던 것은 네모낳고 평평한 판타지스러운 세계를 레일월드라는 SF 구조물로 잘 만들어낸데다, 그 세계 속 세부 모습이나 그곳 사람들의 이야기도 흥미롭게 잘 그려냈기 때문이다.

주인공들이 레일월드 사람들에비해 훨씬 더 발전한 과학문물을 갖고 있으면서도 여러 이유로 나름 고군분투하도록 만들어 일종의 모험물같은 분위기를 띄게 한 것도 좋았다.

딱히 대단한 힘을 가지고 있지는 않아서 원하는 것을 모두 이루지는 못하나 그렇다고 단지 시류에 휩쓸리기만 하지않고 나름대로 활약상을 보이기에 캐릭터의 매력도 느낄 수 있다. 같은 외형을 사용하면서도 큰 차이를 보이는 두 주인공은 꽤나 캐미도 있어서 일종의 버디물을 보는 것 같은 재미도 준다.

애초에 3부작을 생각하고 쓴 것이어서인지 이야기를 뭔가 하다만 느낌이 들어 아쉬움이 남는데, 그만큼 다음 이야기가 궁금하기도 하다. 과연 3부작이 끝났을 때 어떤 시리즈로 완성될지 보고싶다.