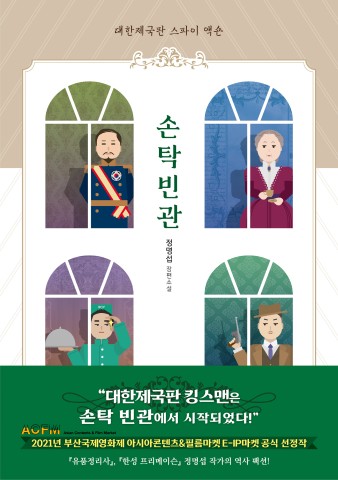

‘손탁 빈관’은 대한제국을 배경으로 한 스파이 소설이다.

현대 국가라면 정보원, 소위 스파이가 없을 수가 없다. 상대방에 대한 정보를 수집하거나 조작하여 혼란을 주고, 때로는 뒷공작을 통해 작전을 성공시키기 위한 작업은 필수이기 때문이다.

그건 억압에 짓눌려있던 대한제국도 마찬가지 아니었을까. 아니, 오히려 그런 상황이었기 때문에 더욱 스파이가 필요했을지도 모른다. 소설 속 제국익문사처럼 말이다.

이 소설은 실제 역사적 사실과 장소, 인물을 상당수 가져오고 거기에 허구라는 살을 붙여 가상의 이야기로 만들어낸 것이다. 그래서 소설 속 내용들은 상당수가 사실이거나 사실에 기반한 것이 많다. 겉으로만 통신사였을 뿐 실제로는 정보기관인 제국익문사라던가, 급을 나누어 비밀스럽게 활동한 통신원들, 그리고 그들이 사용했다는 화학비사법처럼 얼핏 픽션같은 것도 대부분 역사적 사실에 기반한 것이다. 이런 사실 위에 이야기가 얹어졌기 때문에 소설은 더 흥미롭다.

당시의 사실들을 적절히 변조하고 짜집기하는 것 뿐 아니라 거기에 픽션 요소도 나름 잘 집어넣어 둘이 서로 어색함 없이 어울리도록 했을 뿐더러 그렇게해서 완성한 전체 이야기의 완성도도 나쁘지 않다. 소설에는 역사적으로는 제대로 밝혀지지 않아 일종의 의혹이나 추정이 있는 것들을 일부 반영하기도 했는데, 이런 음모론같은 점들은 관련 내용을 알면 더 흥미롭게 볼 수 있게 해주기도 한다.

존재가 알려진 비밀기관을 뭉개버리고 그들의 공작을 막으려는 일본측과 그들을 속여가며 황제의 밀명을 완수하려는 통신원간의 수 싸움이라던가, 비중은 낮은 편이지만 때때로 보여지는 액션도 나름 볼만하다.

역사 전문가인만큼 뒷편에는 소설에 나온 이야기들 중 무엇이 실제 역사이고 어떤것이 일부 변경하여 사용한 것인지도 정리해두어 실제 역사에 대해 알려주는 것 뿐 아니라 픽션을 팩트로 잘못 알게되는 것을 방지하는 역할도 하도록 한게 눈에 띈다. 이것은 또한 관련 내용을 굳이 따로 찾아보지 않아도 되서 독자를 좀 더 편하게 해주기도 한다. 다른 팩션들도 이런 서비스 정도는 좀 해줬으면 싶다.